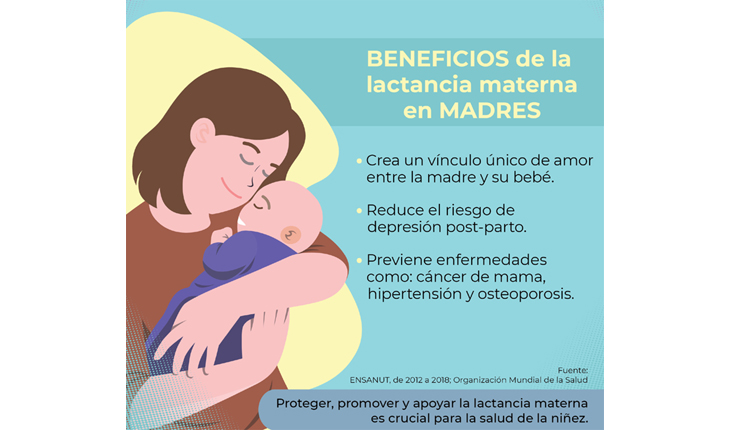

A nivel internacional y nacional existe extensa evidencia científica que da cuenta de la importancia de generar condiciones favorables para la práctica efectiva de la lactancia materna en aras del desarrollo integral de niñas y niños, así como de las mujeres que lactan, la sociedad y el medio ambiente. Es bien sabido que la leche materna, como primer alimento de niñas y niños, aporta la energía y nutrimentos necesarios para el desarrollo en sus primeros meses de vida, fortalece su sistema inmunológico, reduce el riesgo de infecciones y maloclusión, además aumenta el coeficiente intelectual, al mismo tiempo que posiblemente reduce el riesgo de desarrollar diabetes y obesidad, entre otras. De igual manera, es beneficiosa para las madres, ya que previene el desarrollo de cáncer de mama y podría prevenir el desarrollo de cáncer de ovario y de diabetes mellitus tipo 2.[1] Asimismo, la lactancia materna es una acción de triple propósito ya que no sólo previene la desnutrición y la obesidad, sino que protege la salud del planeta al tener un menor impacto ambiental en comparación con la alimentación con fórmula infantil.[2] También tiene beneficios económicos ya que podría reducir el gasto relacionado con atención médica, compra de fórmula infantil y pérdida de productividad por más de 200 mil millones de pesos anuales (29% del gasto público en salud en 2020).[3]

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y de manera complementaria hasta los 2 años de edad, refuerza el vínculo psicoafectivo, lo que representa una de las bases fundamentales del desarrollo emocional de niñas y niños, además contribuye a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; lo que la convierte en una expresión del derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4°), así como en la Ley General de Salud (Capítulo III, Título Séptimo) y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), donde se aborda como parte del derecho a la protección de la salud; así como al cumplimiento de los Convenios Internacionales firmados y ratificados por México relacionados con la lactancia materna[4].

La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3º que “se asegurará al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él…” con base en el interés superior, el cual debe entenderse como el conjunto de acciones y procesos tendentes para lograr un desarrollo integral y una vida digna a través de proporcionarle a la niña/o las condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente con el máximo bienestar. Este concepto alude a esta protección integral y simultánea del desarrollo integral y la calidad o "nivel de vida adecuado" para la niña/o.

Considerando que a nivel mundial la lactancia materna ha sido reconocida como la técnica recomendada para la alimentación infantil por sus bastas bondades nutricionales e inmunológicas, además de que juega un rol importante en el desarrollo psíquico y social de la niña/o ya que fomenta el apego seguro con la madre y refuerza el vínculo entre ambos, resulta necesario promoverla y protegerla.

En México, si bien hubo ciertos avances en la implementación de algunas políticas a favor de la lactancia entre 2012 y 2018[5], actualmente no existe una Estrategia Nacional de Lactancia Materna y persisten retos en la materia. A pesar de existir un incremento en la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses, que pasó del 14.4% (ENSANUT 2012) al 28.3% (ENSANUT 2018-19), aún estamos lejos de las metas mundiales que recomiendan aumentar la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses hasta al menos 50% para el 2025.[6]

La legislación laboral es una de las principales barreras que enfrentan las mujeres para poder amamantar de forma óptima. De acuerdo a la ENSANUT 2018-19, la prevalencia de lactancia materna exclusiva entre mujeres que no tuvieron un trabajo con pago fue de 29.5%, mientras que entre mujeres que reportaron tener algún trabajo con remuneración solo fue de 23.2%.[7] Las mujeres con empleo formal tienen derecho a licencia de maternidad pagada por 12 semanas, debajo de la recomendación de la Organización Mundial de Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) de al menos 18 semanas y preferentemente 24 semanas después del parto para favorecer la lactancia materna exclusiva y la salud de las niñas y niños, y sus madres.[8] Si esta situación se traslada al sector laboral informal, existe muy poca información al respecto y hay una fuerte precariedad en las condiciones para la protección y fomento de la lactancia materna. Según datos del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana, en México el 52% de las madres trabajadoras tienen un empleo en el sector informal, condición que disminuye las probabilidades de cumplir con la lactancia materna óptima.[9]

En México sigue siendo una práctica muy recurrente la promoción y comercialización desmedida de los sucedáneos de la leche materna (SLM) en espacios donde confluyen mujeres embarazadas, madres, padres y cuidadores de niños y niñas menores de tres años, en medios de comunicación tradicionales y digitales,[10] así como con profesionales de la salud,[11] a lo que se suman las donaciones de SLM en contextos de emergencia,[12] incumpliendo lo establecido en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Lo anterior muestra que la publicidad y comercialización inapropiada de SLM contribuye al uso innecesario de estos productos repercutiendo negativamente en las prácticas de lactancia materna ya que influye en las normas sociales sobre la forma de alimentar a los bebés y niñas y niños pequeños, confunde a madres, padres y cuidadores sobre la seguridad y beneficios de los SLM y los muestra como una alternativa igual o superior que la lactancia materna.[13]

De acuerdo con la ENSANUT 2018-19, 42.9% de las niñas y niños menores de un año y 29.5% de las niñas y niños menores de dos años consumieron alguna fórmula infantil,[14] mientras que durante la pandemia por COVID-19 (Ensars-CoV-2)[15] se reportó que el 33% de una muestra de niñas y niños de 0-5 meses consumieron fórmula infantil.

Ante esta situación, el Estado mexicano ha realizado algunos esfuerzos encaminados a establecer marcos rectores y programáticos con miras a conformar una política pública para la protección de la primera infancia.

La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), derivada de un mandato constitucional con la reforma en materia educativa en 2019, tiene por objetivo: “Desarrollar una política nacional para garantizar a niñas y niños menores de 6 años, el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo integral y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia, atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas y géneros, así como a la diversidad inherente a cada persona”.[16]

Si bien la ENAPI no es una política específica sobre lactancia materna, representa un avance fundamental para el desarrollo integral de las niñas y niños en primera infancia, al ser el primer acuerdo nacional de coordinación interinstitucional para que la Administración Pública Federal y entidades federativas, actúen de manera coordinada en beneficio de los 12.2 millones (Censo Nacional de Población y Vivienda 2020) de niñas y niños que se encuentran en este rango etario.

De igual forma, se destacan todas las acciones encaminadas a proteger y promover la lactancia materna en espacios de trabajo, preceptos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123, apartado A, fracción V), en la Ley General de Salud (artículo 64, fracción II) y en la Ley Federal del Trabajo (LFT, artículo 170, fracción IV), tales como:

- La publicación en 2018 y actualización en 2020 de la Guía para la Instalación y Funcionamiento de Salas de Lactancia: Fomento de una cultura de lactancia materna en los centros de trabajo.[17]

- La NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, que es una certificación de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad y no discriminación.

- Acciones de formación y capacitación que llevan a cabo de manera permanente las instituciones públicas que operan Centros de Atención Infantil (CAIs), y de trabajo con familias.

El sector salud es de vital importancia ya que el éxito de la lactancia materna se basa en gran medida en la realización de las acciones de atención amigable al nacimiento para la persona recién nacida (pinzamiento tardío del cordón, contacto piel a piel e inicio temprano de la lactancia materna, la reducción de cesáreas)[18]; así como la capacitación y seguimiento en los grupos de apoyo, con base en lo establecido por la OMS y UNICEF, a través de la Guía para la aplicación: proteger, promover y apoyar la lactancia materna en los establecimientos que prestan servicios de maternidad y neonatología. De igual forma, la revisión de la Iniciativa Hospitales Amigos del Niño 2018[19], fundamento de la evaluación externa para las nominaciones como Hospitales Amigos del Niño y la Niña desde 1990 en nuestro país, cuyo eje ya está contemplado en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018 y en la Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones.[20]

En términos de regulación y establecimiento de estándares, también es importante destacar los esfuerzos relacionados con la generación de Normas Mexicanas tales como el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, Para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, así como el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031_SSA2-2014[21], Para la Atención a la Salud de la Infancia; las cuales todavía están pendientes de publicación en su versión final.

Por su parte, el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que dentro del Objetivo prioritario 1: Fortalecer la calidad de los servicios para el desarrollo integral infantil de niñas y niños que asisten a Centros de Atención Infantil, establece que el fomento a la lactancia materna es indispensable no sólo como un elemento de nutrición y crecimiento sino también como un factor para el desarrollo de anticuerpos que les permitan a las niñas y niños una ventaja ante los factores externos que propician enfermedades.

El ámbito familiar y comunitario también recobra gran importancia para la protección y fomento de la lactancia materna con algunas acciones muy específicas como el involucramiento de la pareja, la distribución equitativa de las tareas de la casa, la crianza compartida y el cuidado de hijas/os, el marketing digital, la publicidad de SLM, así como la eliminación de algunos mitos. [22]

Es por todo lo anterior, que el pleno de la Comisión para la Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reconoce que, si bien existen esfuerzos valiosos, es de suma importancia fortalecer los mecanismos de articulación y coordinación con los diversos colegiados de los sectores como el de Salud (GISAMAC), del Sistema Nacional DIF (COPSADII), entre otros, para avanzar hacia la construcción de una Política Pública para la Protección y Fomento de Lactancia Materna, que establezca los marcos rectores y metodológicos que atiendan y den seguimiento a las diversas aristas que de manera concatenada, favorecen la prácticas de la lactancia materna, entre las que destacan:

- La protección de la lactancia materna en espacios de trabajo, tales como la conciliación familiar y laboral; la creación de lactarios, horarios y esquemas flexibles o a distancia; ampliación de las licencias de maternidad pagada a 26 semanas (2 semanas antes del parto y 24 semanas después del parto) y aumentar la licencia de paternidad para apoyar la equidad de género.

- La revisión y aprobación de las Normas Oficiales Mexicanas encaminadas a promover, proteger y garantizar la lactancia materna; tales como:

- Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, Para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna;

- Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031_SSA2-2014, Para la Atención a la Salud de la Infancia.

La modificación del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y la NOM-131-SSA1-2012 Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales para que:

- Se prohíba el patrocinio, la publicidad y promoción de los SLM en todos los medios, incluyendo internet, sitios web, redes sociales.

- Se prohíban todo tipo de declaraciones en materia de nutrición o salud patrocinadas, publicitadas o promocionadas por personas físicas o morales vinculadas a compañías de SLM, así como el aval o respaldo de algún profesional de la salud u organismo a este tipo de productos.

- Se prohíba el contacto de las compañías de SLM con mujeres embarazadas, madres, padres y cuidadores de niñas y niños pequeños.

- Se prohíba la promoción y entrega gratuita de SLM en todos los espacios y contextos, incluyendo las situaciones de emergencias.

- Se prohíba la promoción y el patrocinio por parte de compañías de SLM a profesionales de la salud, asociaciones médicas, escuelas de medicina o enfermería y centros de atención infantil.

- Se prohíba la publicidad de alimentos infantiles para niñas/os 6-36 meses que no cumplan con los criterios nutrimentales establecidos por la OMS; que contengan azúcares o sal añadidos, exceso de grasas, aditivos e ingredientes innecesarios o no adecuados para niñas/os pequeños.

- Se implemente un empaque genérico y se indique en la etiqueta de los SLM los beneficios de la lactancia materna, el uso de SLM bajo prescripción médica y los riesgos para la salud por el uso de SLM y la introducción de alimentos antes de los 6 meses.

- Se regule la adquisición de SLM mediante prescripción médica por padecimientos o condiciones médicas específicas,

- Monitorear que se cumplan estas disposiciones y aumentar las sanciones a la industria para que éstas sean significativas en comparación con las ventas de sus productos.

- Establecer estrategias de consejería en zonas urbanas y rurales a madres en periodo de lactancia.

- Realizar la máxima promoción y difusión continua por parte de las instituciones que trabajan con madres y padres, para destacar los beneficios que brinda en el desarrollo integral de niñas y niños la lactancia materna exclusiva y complementaria.

- Avanzar hacia una estrategia que promueva licencias de maternidad pagadas a través de programas sociales como transferencias monetarias para las mujeres que trabajan en el sector informal.

- Promover y difundir los derechos humanos de niñas y niños en primera infancia, enfatizando su derecho a un desarrollo integral que considere el fortalecimiento del aspecto físico y emocional de este grupo.

- Informar acerca de las ventajas y beneficios de la lactancia materna desde temprana edad y las consecuencias en la salud de los SLM entre mujeres y hombres en edad reproductiva, incluidas las y los adolescentes con la finalidad de aumentar su práctica en el momento que se requiera.

- Incentivar el cambio cultural que identifique a la lactancia materna como una práctica que garantiza el derecho de niñas y niños a una adecuada alimentación que favorezca su desarrollo integral y potencie sus capacidades al máximo, atendiendo sus necesidades en tiempo actual con base en su interés superior favoreciendo un futuro mejor.

- Generalizar el asesoramiento y acompañamiento de madres primerizas en hospitales públicos y privados para que estén en aptitud de llevar a cabo una lactancia adecuada.

- Impulsar la nominación y re-nominación de Hospitales Amigos del Niño y de la Niña y su extensión a unidades de primer nivel.

- Dar cumplimiento puntual al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Establecer una figura permanente responsable de la ejecución y monitoreo activo a nivel estatal y nacional del Código.

- Diseñar un modelo de capacitación en lactancia dirigido a personal de salud, empleados, empleadores y agentes educativos.

- Institucionalizar la existencia de un grupo coordinador de lactancia materna de naturaleza intersectorial y permanente nacional y estatal sin conflicto de interés por parte de sus participantes.

- Recordar a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno el contenido y alcances de la Observación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño acerca de los presupuestos públicos destinados a garantizar los derechos de la niñez.

- Mantener el financiamiento y recolección de datos a través de encuestas nacionales relacionadas con las prácticas clave de lactancia materna (ENADID, ENSANUT, ENNVIH), asegurando que los indicadores clave propuestos por la OMS se midan al menos una vez cada 5 años y que cuenten con representatividad para grupos vulnerables.

- Establecer líneas presupuestarias de lactancia materna con Indicadores de desempeño en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

Para cada una de estas acciones, las instituciones integrantes de esta Comisión se comprometen a redoblar los esfuerzos pertinentes y desde el ámbito de sus atribuciones para avanzar en lograr que la protección integral a la lactancia materna en México sea una realidad.

ATENTAMENTE

COMISIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

[1] VICTORA, Cesar G., et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet, 2016, vol. 387, no 10017, p. 475-490.

Chowdhury, R., Sinha, B., Sankar, M. J., Taneja, S., Bhandari, N., Rollins, N., ... & Martines, J. (2015). Breastfeeding and maternal health outcomes: a systematic review and meta‐analysis. Acta pediátrica, 104, 96-113.

ENSANUT 2018-19. Resultados Nacionales. Página 173. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_informe_final.pdf

[2] Joffe, N.; Webster, F.; Shenker, N. Support for breastfeeding is an environmental imperative. BMJ 2019, 367, l5646.

[3]Unar-Munguía M. Costo de las prácticas inadecuadas de lactancia materna. La Jornada del Campo. 2021;(161):10. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2021/02/20/delcampo/articulos/inadecuada-lactancia-materna.html#:~:text=En%20total%2C%20los%20costos%20provocados,p%C3%BAblico%20en%20salud%20en%202020

[4] Algunos de dichos Convenios están disponibles en: https://unicef.org.mx/lactanciaytrabajo-legislacion/

[5] Unar‐Munguía, M., Lozada‐Tequeanes, A. L., González‐Castell, D., Cervantes‐Armenta, M. A., & Bonvecchio, A. (2021). Breastfeeding practices in Mexico: Results from the National Demographic Dynamic Survey 2006–2018. Maternal & Child Nutrition, 17(2), e13119.

[6] González-Castell LD, Unar-Munguía M, Quezada-Sánchez AD, Bonvecchio-Arenas A, Rivera-Dommarco J. Situación de las prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en México: resultados de la ENSANUT 2018-19. Salud Pública México. 2020; 62:704-713. https://doi.org/10.21149/11567

[7]IBID

[8] Maternity leave legislation in support of breastfeeding: case studies around the world. 2019. World Health Organization and United Nations Children’s Fund. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-19.25

[9] Vilar-Compte, M., Teruel, G., Flores, D., Carroll, G. J., Buccini, G. S., & Pérez-Escamilla, R. (2019). Costing a Maternity Leave Cash Transfer to Support Breastfeeding Among Informally Employed Mexican Women. Food and Nutrition Bulletin, 40(2), 171-181.

[10] Unar-Munguia, M, Mota, P, Santos-Guzmán MA, Bonvecchio A, Tolentino L, Ceballos, M, Barquera S. Resultados del estudio de marketing digital de sucedáneos de la leche materna, alimentos y bebidas para niños y niñas menores de dos años en México. Instituto Nacional de Salud Pública, UNICEF, 2021. Documento no publicado.

[11] Hernández-Cordero S, Lozada-Tequeanes AL, Shamah-Levy T, Lutter C, González de Cosío T, Saturno-Hernández P, et al. Violations of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes in Mexico.

Matern Child Nutr. 2019;15(1):1–10.

[12] Vilar-Compte, M., Navarro, C. P., Burrola-Méndez, S., Sachse-Aguilera, M., & Veliz, P. (2021). Barriers and enablers of breast-feeding protection and support after the 2017 earthquakes in Mexico. Public Health Nutrition, 24(8), 2286-2296.

[13] Piwoz E HS. The impact of marketing of Breast-milk substitutes on WHO-Recommended Breastfeeding Practices. Food Nutr Bull. 2015;36(4):373–86.

[14] González-Castell LD, Unar-Munguía M, Quezada-Sánchez AD, Bonvecchio-Arenas A, Rivera-Dommarco J. Situación de las prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en México: resultados de la ENSANUT 2018-19. Salud Pública México. 2020; 62:704-713. https://doi.org/10.21149/11567

[15] Encuesta de Salud y Nutrición en niñas y niños menores de 12 años durante la pandemia por Covid-19, Ensars-CoV-2. Informe de Resultados. Noviembre 2020. Disponible en: https://www.insp.mx/micrositio-covid-19/encuesta-de-salud-y-nutricion-en-ninas-y-ninos-menores-de-12-anos-durante-la-pandemia-por-covid-19

[16] Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI). 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539066/ENAPI-DOF-02-03-20-.pdf

[17] Disponible en: https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-para-la-instalacion-y-funcionamiento-de-salas-de-lactancia?idiom=es

[18] Salud, CNEGSR, UNICEF. ¿Qué pueden hacer las y los profesionales de la salud para proteger la lactancia? Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/media/4426/file/Apoyo%20a%20la%20lactancia%20en%20el%20sector%20salud.pdf

[19] Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: implementing the revised Baby-friendly Hospital Initiative, 2018.

[20] México, CENETEC; 2020. Detección, referencia oportuna y pautas de egreso hospitalario del recién nacido de término, Disponible en: http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-SS-226-20/ER.pdf

[21] Sobre el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031_SSA2-2014, se trabajó una propuesta de actualización en 2018, la cual no se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación.

[22] Salud, CNEGSR, UNICEF. ¿Qué pueden hacer la familia, amigos y amigas para proteger la lactancia? Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/media/4421/file/Apoyo%20a%20la%20lactancia%20en%20la%20familia.pdf